全程導醫網 徐州健康科普:很多朋友們在春季的時候,一不小心就會“上火”。這是因為春季自然界陽氣升發,人體的陽氣也會生發,就像一把“小火苗”,推動人體新陳代謝,讓人充滿活力。但是,在一些情況下,如果這把“火”燒得太旺,失去控制,就會變成“邪火”,導致口干、長痘等上“火”癥狀。

上“火”有哪些表現?

當體內的“火”積累到一定程度,就會在身體某些部位找一些突破口,把“火”發泄出來。在口鼻,會出現口干、口臭、口腔潰瘍、鼻腔干燥、流鼻血等;在皮膚,表現為臉上長“痘痘”、皮膚干燥瘙癢;在腸道,多出現大便干結難解。還會有失眠、盜汗、尿黃等癥狀。

春季的“火”從哪里來?

“長”出來的“火”

對一部分體質特殊的人,比如陰虛火旺體質,平時就容易口干,大便干燥等。這類人群,本身體內就有一團“虛火”,再遇到陽氣生發的“火”,二者結合,極易形成上“火”現象。

“吃”出來的“火”

過多攝入辛辣、油膩或高熱量食物,脾胃運化失調,容易在體內形成積熱。在我們徐州及周邊地區,人們普遍嗜食“辣椒”和“油炸”食物,較容易引起“上火”癥狀。

“憋”出來的“火”

春季與肝臟相關,肝主疏泄。若情緒波動大或壓力過大,可能導致肝氣郁結,氣郁容易化火。特別是中青年人群,面臨著巨大的工作、生活壓力,長期得不到疏泄,在體內郁久化火,表現為“上火”癥狀。

“熬”出來的“火”

中醫認為,白天屬陽,夜晚屬陰。熬夜會打亂陰陽平衡,導致陽氣過盛,陰液不足,擾亂內分泌,激素水平失衡,導致“上火”癥狀。

中醫去“火”小妙招

對于去“火”,人們有很多的經驗。比如飲食方面多食清淡食物,盡量避免辛辣、油膩之品;多飲水;保證充足的睡眠;調暢情志,適當釋放壓力等。在這里,向大家介紹一些中醫方面的去“火”小妙招。

1.中藥去“火”茶

中藥代茶飲,組成簡單,無濃烈中藥味道,可根據口感放適量冰糖,做法簡便,將中藥放入杯中,用沸水燜泡10分鐘,少量頻服代茶飲。

(1)甘草菊花茶

功效 清熱解毒,潤肺止咳,適合肺熱引起的痤瘡、咽干等。

組成 甘草3克,菊花5克。

(2)荷葉山楂茶

功效 清熱利濕,消食化積,適合濕熱或消化不良引起的痤瘡、口臭、便秘等。

組成 荷葉5克,山楂5克。

(3)玫瑰陳皮茶

功效 疏肝理氣,健脾化濕,適合肝郁氣滯引起的失眠、痤瘡等。

組成 玫瑰花5克,陳皮3克。

(4)竹葉蓮心茶

功效 清瀉心火,適合口腔潰瘍、小便黃赤、煩躁失眠等。

組成 蓮子心4個,竹葉6克。

(5)烏梅百合麥冬茶

功效 養陰生津,清熱除煩

組成 烏梅3顆,百合10克,麥冬10克。

2.中醫去“火”穴

(1)合谷穴

位置 位于手背,第一、二掌骨之間,約為第二掌骨中點處。

功效:熱止痛,適合肺、胃之火引起的咽喉腫痛、牙痛、口干、痤瘡、便秘等。

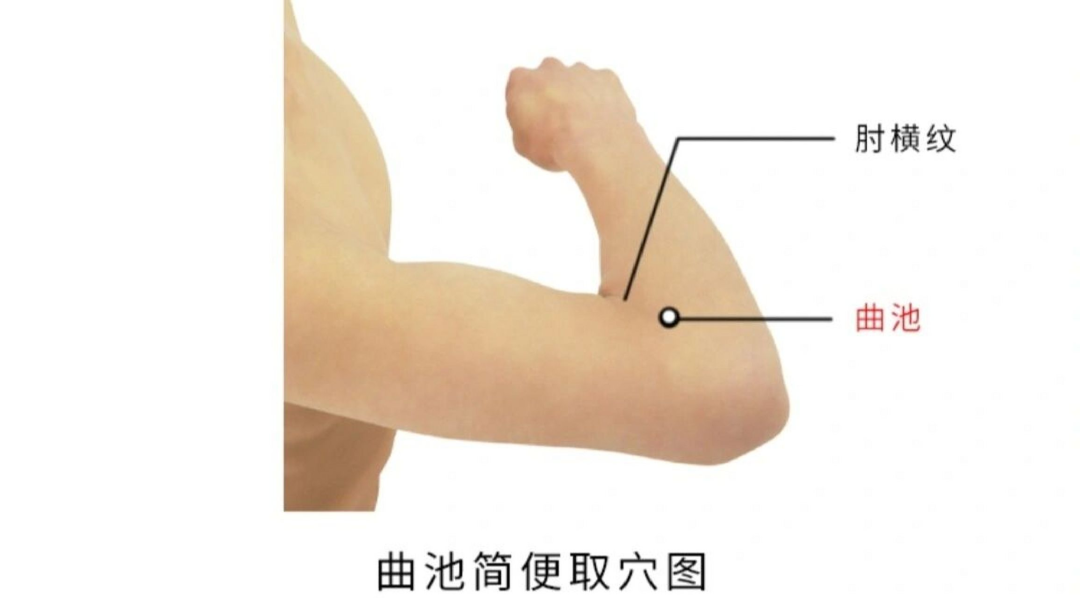

(2)曲池穴

位置 位于肘橫紋外側端,屈肘時肘橫紋盡頭處。

功效:清熱解毒,適合肺熱或風熱引起的發熱、咽喉腫痛、皮膚瘙癢等。

(3)太沖穴

位置 位于足背,第一、二跖骨結合部前方的凹陷處。

功效:疏肝理氣,清肝降火,適合肝郁化火引起的頭痛、易怒、眼睛干澀、失眠等。

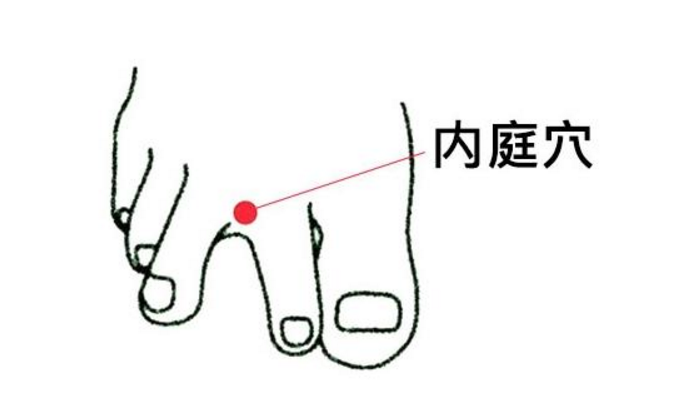

(4)內庭穴

位置 位于足背,第二、三趾縫間的凹陷處。

功效:清胃瀉火,適合胃火旺盛引起的口臭、牙齦腫痛、吐酸水、便秘等。

(5)涌泉穴

位置 位于足底,蜷足時足前部凹陷處,約在足底第二、三趾縫與足跟連線的前1/3處。

功效:滋陰降火,適合陰虛火旺引起的失眠、盜汗、口干等。

注意事項

1.用拇指按壓穴位,每次3~5分鐘。

2.力度適中 按摩時力度不宜過大,以感到酸脹為宜。

3.持之以恒 穴位按摩需長期堅持,才能見效。

如果“上火”癥狀嚴重或持續不緩解,建議到醫院進行專業調理。

專家介紹

周傳禮

主任中醫師 教授

內分泌科一病區主任

垂體腎上腺性腺專業負責人

中國中醫藥信息學會內分泌分會理事,江蘇省中醫藥學會糖尿病專業委員會委員,江蘇省中西醫結合學會內分泌專業委員會委員,徐州市中醫學會內分泌專業委員會常務委員,徐州市中醫學會絡病專業委員會常務委員,徐州市醫學會內分泌專業委員會委員。

擅長中西醫結合診治內分泌及代謝性疾病,如甲狀腺疾病、代謝性疾病(肥胖、高脂血癥、高尿酸血癥、痛風、胰島素抵抗、骨質疏松等)、糖尿病及各種并發癥,垂體腎上腺性腺疾病、內分泌性高血壓等。中醫藥治療甲狀腺結節、肥胖、糖尿病及糖尿病前期、糖尿病周圍神經病、糖尿病腎病、多囊卵巢綜合征、性早熟、矮身材、男/女性更年期綜合征、痤瘡、多汗、內分泌失調、亞健康狀態等經驗豐富。

門診時間:周二下午,周三全天,周六上午

徐州導醫熱線:0516——85707122