全程導醫網 徐州仁慈醫院/創傷頻道:你知道嗎?拇指所在的第一指列占全手功能的40%!

拇指可做垂直與手掌的軸向運動,并與其它手指相對,從而產生抓握和對捏的動作。如果沒有拇指功能,會給我們生活帶來災難式的影響。

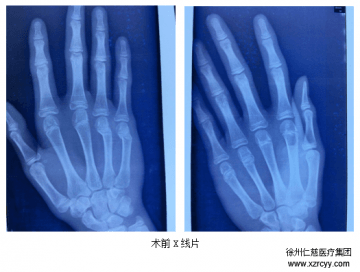

病 例

姓 名:范先生

病 史:半年前被電鋸鋸傷,在外院做了手術,但大拇指始終不能捏東西。

從事木材加工的范先生,2016年9月在操作電鋸時,左手不慎被鋸傷,于外院接受治療。半年過去了,范先生的手受傷部位逐漸康復。這本是件值得高興的事兒,然而他和家人卻依舊愁眉不展——原因是,作為家里的主要勞動力,范先生大拇指始終不能捏東西、不能抓握,無法正常工作。

輾轉多家醫院后,范先生求助到徐州仁慈醫院。

“他這個情況時由電鋸傷后正中神經損傷導致的大魚際肌功能喪失。”檢查后,李甲醫生給出了答案,并為范先生制定了拇指功能重建的手術方案。

解 讀

拇指對掌功能的喪失原因很多,主要有上肢周圍神經損傷特別是正中神經損傷,創傷導致的肌肉或骨關節的損傷,先天性魚際肌缺如等。但無論何種原因,拇指對掌功能的喪失都會給生活帶來巨大的負影響,因此,拇指傷殘后,恢復重建手部功能是手外科研究的一項重要課題。

李甲醫生介紹“由于拇指對掌功能解剖結構的復雜性,在重建的選擇時,要根據病例具體情況、組織條件、操作水平等因素選擇具體術式。比如:骨關節結構正常、軟組織條件良好者,主要選擇動力性拇指對掌功能重建;而當無可利用的肌肉作為動力來源,或伴有拇指腕掌關節畸形、損傷、僵硬者,可考慮用靜力性拇指對掌功能重建。”

上文病例中,考慮到范先生骨關節結構正常等條件,李醫生最終選擇動力性-中指屈指淺肌行對掌功能重建。這是在臨床中較為常用的方法,優勢在于中、環指屈指淺肌肌腹獨立,腱性結構長,且有屈指深肌的功能代償,切取后對供區影響小。

3月 25日,范先生的手術順利進行,目前已出院回家休養。

延伸閱讀

外在肌移位動力來源選擇渠道

掌長肌:Camitz于1929年首次使用該肌肉作為動力。掌長肌與拇短展肌互為協同肌,且移位后對供區損傷小,故成為一種較常用的方法,但由于其腱性部分于腕橫紋后處便移行為掌腱膜,所以手術時需將掌腱膜一并切取,對手掌部創傷大。掌長肌與拇短展肌同為正中神經支配,如果神經損傷位置高,則該肌也受影響。

中、環指屈指淺肌:Royle在1938年設計此方法。中、環指屈指淺肌肌腹獨立,腱性結構長,且有屈指深肌的功能代償,切取后對供區影響小,固此方法也常用。此二肌為正中神經支配,如果神經損傷位置高,則二肌也受影響。

示指固有伸肌:Burkhalter在1973年使用此肌作為動力。該肌為橈神經支配,固不受正中神經損傷的影響,切取后有指伸總肌代償,對供區影響也不大,腱性結構長,不需移植。

尺側伸腕肌:Phalen在1969年使用此肌作為動力。此肌與與拇短展肌互為協同肌,且為尺神經支配,固可選用,但其腱性結構不足,需肌腱移植延長。Baker認為尺側伸腕肌移位后會導致腕背伸時橈偏。

橈側伸腕長短肌:Henderson在1962年設計此方法,此二肌為橈神經支配,不受正中神經損傷的影響,切取后有另外的伸腕肌代償,對供區影響也不大。但其腱性結構長度不足,需肌腱移植延長。Baker[8]等將肌腱從止點處切斷,并將腱性部分縱切至腱腹交界處后切斷一半作為肌腱移植來源。

小指固有伸肌:Schneider在1969年使用此肌作為動力。該肌與示指固有伸肌有相同的優點。

伸拇長肌:Riley在1980年使用此肌作為動力。該肌為橈神經支配,固不受正中神經損傷的影響,腱性結構長,不需移植,但切取后對伸拇影響大。

屈拇長肌:Baeyer在1931年設計此方法。保持屈拇長肌起止點不變,將Ⅰ~Ⅲ區肌腱游離,截斷拇指近節指骨,將屈拇長肌腱從掌骨頭橈掌側繞掌指關節置于伸拇肌腱與近節指骨間,然后固定指骨。該作者認為這種方法避免了肌腱移植,保存肌腱起止點避免了供區功能損失,而重置可產生類似拇對掌的動作,可作為無其它動力可用時的選擇。

肱橈肌:Henderson在1962年設計此方法。肱橈肌為橈神經支配,不受正中神經損傷的影響,但腱性部分不長,需肌腱移植。

尺側屈腕肌:Bunnel在1938年設計此方法。該肌為尺神經支配,固不受正中神經損傷的影響,切取后有橈側屈腕肌代償,對供區影響也不大,但其腱性結構不足,需肌腱移植延長。

門診時間:每周一下午13:00-16:00

研究方向:創傷骨科、合并血管損傷的組織缺損修復。

專業特長:創傷骨科、手足顯微外科;斷肢再植、再造、斷掌修復等創面修復、重建,功能修復、重建,先天畸形、瘢痕,神經損傷修復

徐州導醫熱線:0516-85707122