全程導醫網 礦總頻道:日前,河南商丘市72歲的陳老太在家人的陪伴下來到徐礦總醫院求助。陳老太受糖尿病困擾多年,半年前無意中腳部受傷,創面一直沒有愈合,反而越來越大,近期創面出現惡臭。

家人到當地多家醫院就診,被告知這是典型的糖尿病足,已經出現部分壞死,建議截肢治療。

一直以來以為陳老太只是腳傷的家人無法接受“截肢”的建議,抱著試一試的想法來到徐州求醫。

能不截肢就不截肢!

徐礦總醫院骨科副主任醫師林巖為陳老太進行了細致的檢查,發現其前足背和趾尖已經出現局限性壞疽,如果不抓緊治療,左腳難保。

林巖介紹:“持續的高血糖狀態會導致糖尿病患者動脈粥樣硬化,血管管腔狹窄、閉塞。在血管閉塞、神經受損、感染的共同作用下,作為肢體遠端的足部傷口不易愈合。隨著病情的進展,嚴重的甚至導致截肢,對于年齡在65-74歲的患者,風險更大。”

陳老太基礎疾病多、血管條件差。徐礦總醫院由骨科牽頭,組織了糖尿病足MDT多學科聯合會診。陳老太想要保住左腳,只能行“脛骨橫向骨搬移術”。但是“脛骨橫向骨搬移術”的前提條件是患者的下肢血管情況較好,起碼膝蓋以下的血管通暢。而陳老太下肢血管造影顯示:左側脛前動脈及腓動脈在小腿下段以遠血管堵塞。血管外科、內分泌科積極配合,打開患者下肢血管通路,為保足手術創造了條件。

骨科醫生的“乾坤大挪移”

作為多年的糖尿病患者,在患者及家屬的認知中,糖尿病屬于內分泌疾病。聽說通過骨科手術治療糖尿病足,患者家屬悄悄找到林巖,說出自己的不安。

林巖告訴患者家屬,糖尿病足之所以會壞死,是因高血糖破壞血管壁、阻礙血液流通。血管癟了,血液就流不過去。糖尿病足的傳統治法是“通血管”,脛骨橫向骨搬移術是則是重新“造血管”。

通過在患肢腿骨上制造一處微小、可控的骨創傷(脛骨打開邊長約1.5×5cm長的方形骨塊),把骨塊進行“搬家”,使用支架牽控,以每天1mm的速度連續牽控兩周,然后再反向以每天1mm的速度將骨塊恢復到原位。

依據伊利扎諾夫教授創立的肢體再生與功能重建理論,在張力-應力法則作用下,牽拉成骨過程中可刺激血管網再生,為缺血肢體再生一套側支循環系統,使足部潰瘍處重新獲得血供,使感染得到控制、修復,從而解決糖尿病足缺血的根本問題,讓患者免去截肢風險。

脛骨橫向骨搬移術,技術流!

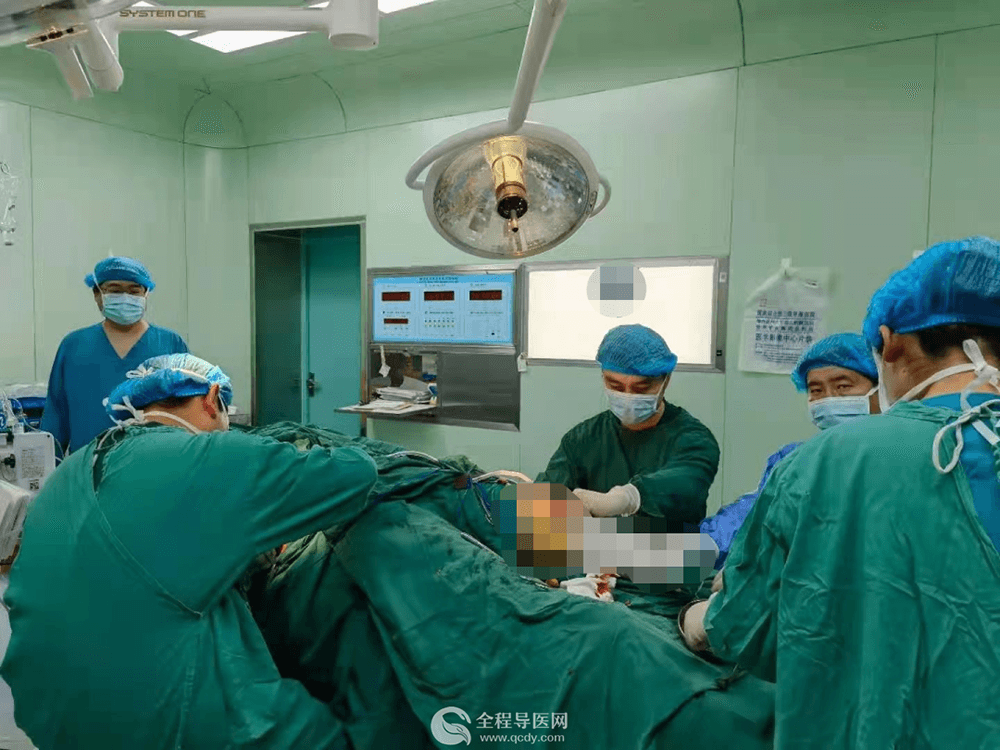

林巖手術團隊經過精心準備,為陳老太實施了“脛骨橫向骨搬移”手術。醫生運用微創技術,在其右腿脛骨上切一塊骨片,用支架固定。在持續緩慢的牽張力作用下,陳老太左腿的骨骼、肌肉、神經、血管、皮膚等組織都得到再生。

術后予常規抗感染、消腫、改善微循環、適當抬高患肢,以促進淋巴及血液回流,減輕水腫等護理。術后5天,傷口初步愈合,開始緩慢提拉支架,橫向搬移脛骨骨片,搬移2周后維持3天,支架緩慢回壓,回壓2周后繼續支具保護,等待脛骨固定。

治療1個月后就見到了效果:患者左側足背膚溫輕度升高,遠端局部變黑紅腫的范圍不再擴大,膚色漸轉紅潤,創面肉芽組織新鮮,復查血管造影見骨搬移處微血管網形成良好,足部微循環有明顯改善。

經過6個多月的康復與觀察,陳老太告訴電話回訪的醫生,自己的糖尿病足壞死處長出新肉,創面基本愈合,最近借助攀扶還可以緩慢行走。

“管住嘴、邁開腿”

林巖提醒,糖尿病患者應高度重視“老爛腿”的發生,在早期積極干預治療。此外,血管暢通是骨搬移術的基礎和前提。

對糖尿病患者來說,最重要的還是在醫生指導下規范控制血糖,“管住嘴、邁開腿”重塑健康生活方式。

如果糖尿病患者出現間歇性跛行、關節變形、足部皮膚顏色變深等情況需要引起足夠重視,建議到綜合性醫院尋求醫生的幫助,壞疽、潰瘍創面嚴重的患者可評估能否應用脛骨橫向骨搬移技術提高糖尿病足愈合和保肢率。

徐州導醫熱線:0516-85707122